在中华民族最危难的时刻,有人拿起了枪创盈在线,有人握起了笔,投身抗日救亡的洪流。而李桦,选择了以刀为笔、以木为纸,将版画化作抗击日寇的锋利武器。他是中国新兴木刻运动的先驱和中国现代版画事业的奠基者,更是一位在战火中挺身而出的文化战士,在硝烟弥漫的年代里照亮了一个民族不屈的灵魂。

今天,我们追溯李桦的足迹,仿佛仍能听见刻刀在木板上铿然作响的声音——那是一个艺术家在最黑暗的时代里,为光明刻下的铮铮誓言。

弃油画而执木刻刀,以艺术为抗战发声

1907年,李桦生于番禺石井大冈乡(今白云区白云湖街大冈经济联社)。1927年,他毕业于广州市立美术学校,后于1930年东渡日本学习美术。然而,九一八事变的炮火震惊了这位年轻艺术家,他毅然中断学业回国,投身救亡图存的文化浪潮。

当时为了宣传抗战,鲁迅提出“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办”的倡导,深深打动了李桦。原来接受西方美术教育的李桦,丢开了油画笔,拿起木刻刀,自学木刻版画。1934年,李桦在广州组织现代创作版画研究会,团结了一批有志青年。他把作品寄给了新兴木刻版画运动的发起人鲁迅,并与鲁迅通信十余封。

1931年8月,鲁迅与参加木刻培训班的青年木刻作者合影。

1931年8月,鲁迅与参加木刻培训班的青年木刻作者合影。

1934年,现代创作版画研究会全体成员合影,前排右四为李桦。

1934年,现代创作版画研究会全体成员合影,前排右四为李桦。

“先生木刻的成绩,我以为极好……足够与日本现代最有名的木刻家争先”……在鲁迅的鼓励和赞扬之下,李桦引导学生从象牙塔走向街头,他的木刻艺术很快摆脱了单纯对形式美的追求,逐渐趋向表现民族解放运动和光明与黑暗之间的抗争。

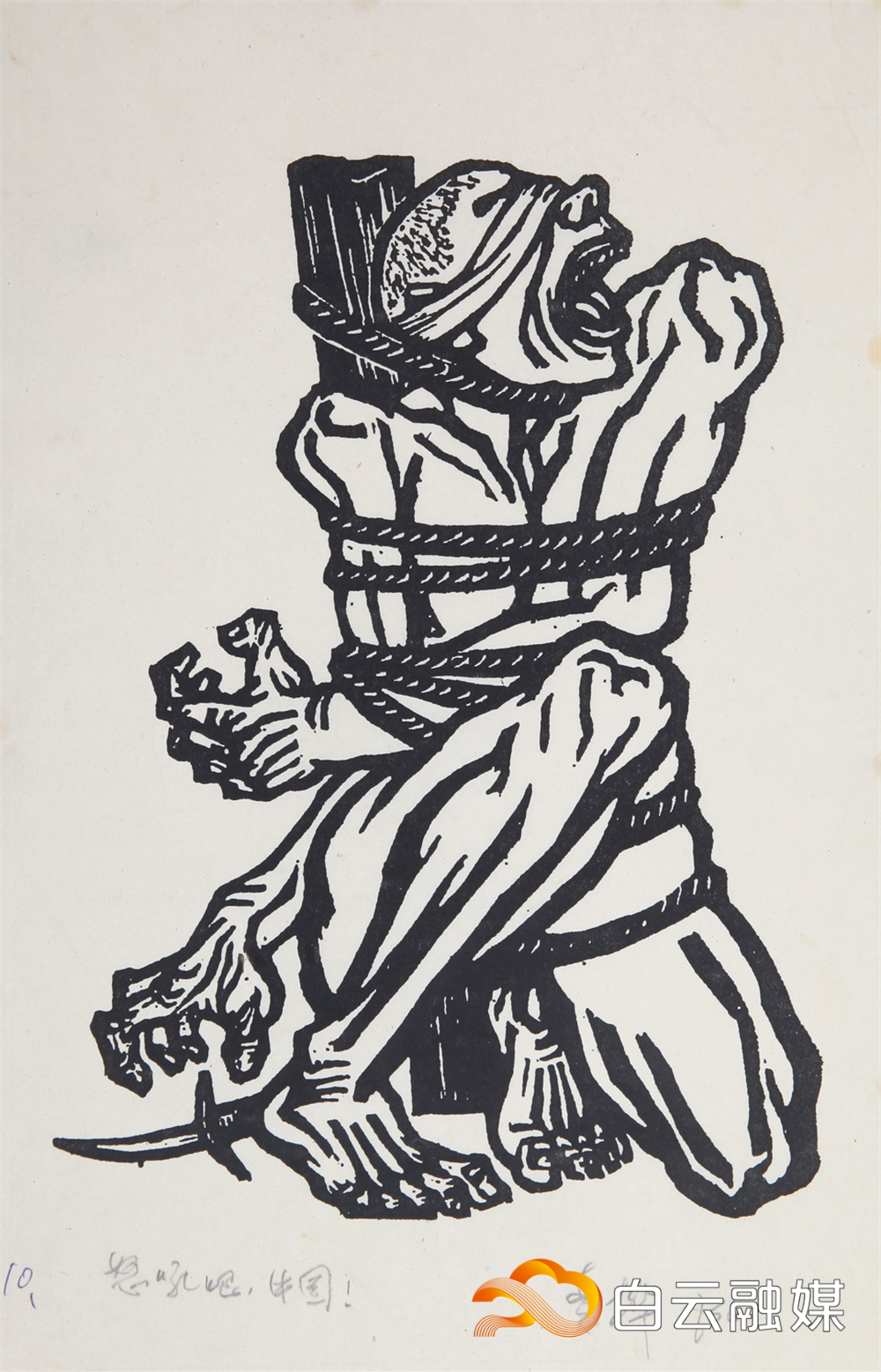

1935年,在中华民族生死存亡的关头,一幅铿锵有力的木刻作品《怒吼吧!中国》横空出世,这是李桦在民族危亡时刻的大声疾呼。画面中,一名壮士被绳索捆绑在木桩上,眼睛被蒙住,他张大嘴在怒吼,一只手正伸向身后的匕首,一旦拿到手中便可以斩断绳索,获得解放。在1936年一二·九运动中,青年学生曾大量复制过这幅木刻,以作为游行示威队伍中的宣传画,这种壮怀激烈的情绪震撼了国人。

李桦木刻作品《怒吼吧!中国》。

李桦木刻作品《怒吼吧!中国》。

同期,李桦还创作了木刻《一二·九的抗议》《是谁给的命运》以及木刻连环画《黎明》,每一个作品都是他的呼唤与呐喊,以唤起民族的意识与爱国精神。

携笔从戎创盈在线,在战火中坚定抗战到底的决心

1937年七七事变爆发后,国家民族面临生死存亡的危急关头,该何去何从?作为一个具有鲜明的反帝思想的爱国者,李桦一向主张“天下兴亡,匹夫有责”,他坚信,当此国家民族危难之际,最好的行动莫过于拿起武器,走上战场,与敌人面对面地作殊死搏斗。于是,李桦作出了人生又一个重要抉择——投笔从戎。

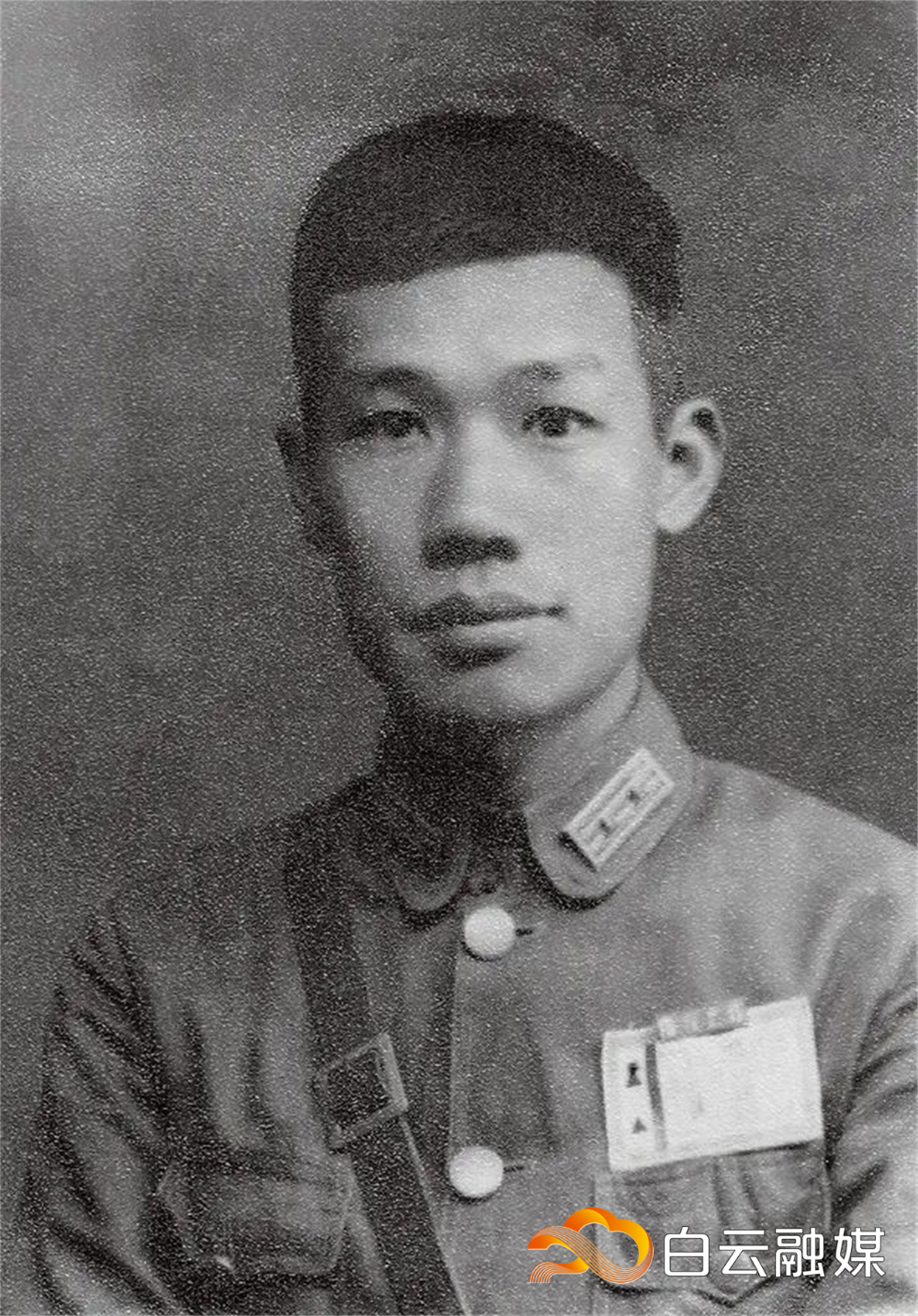

20世纪40年代,李桦军装照。

20世纪40年代,李桦军装照。

他将生下来就失去母亲的3岁女儿托付给亲戚照顾,带着刻刀参军,投身抗日洪流,开启了长达8年的军旅生涯。因为他有文化,又懂日语,所以担任了负责编译缴获的日军文件和印刷作战地图的编译股股长,随军行动。

一位文人,日日夜夜出入于枪林弹雨、血肉横飞的战场,一年之中,他走遍广东、广西、江西、安徽、河南等地,经历了河南兰封战役、徐州会战及武汉保卫战等。沿途所见百姓流离失所、生灵涂炭惨状,激起李桦对日本法西斯强盗的切齿痛恨,也更增强了他不畏艰难与牺牲、坚持抗战到底的决心。

在战火纷飞的前线,李桦在紧张而疲劳的行军作战中,抓紧利用分秒的间歇和喘息时间,以画为刃,画了许多记录日寇法西斯暴行和我国军民浴血抗战的生活速写、战地写生,并举办流动展览,揭露日寇暴行,激发军民抗战热情。

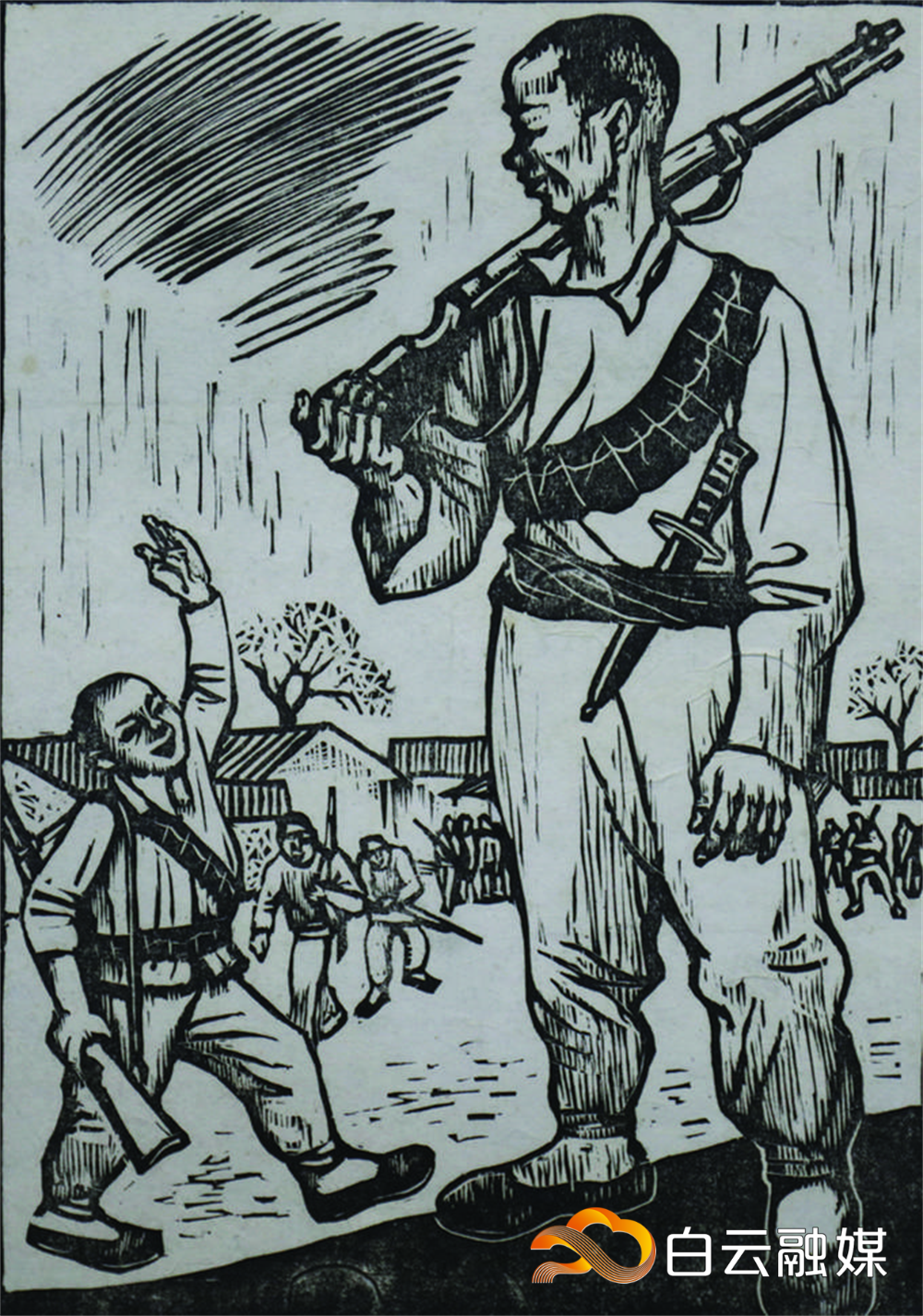

其间,李桦义愤填膺创作了《辱与仇》《秋日》《逃难》《父子游击队》等一大批作品。《辱与仇》暴露了日寇杀我同胞、奸淫妇女的暴行,《逃难》描绘了百姓流离失所的悲惨遭遇,《父子游击队》则表现了普通民众拿起武器保家卫国的英勇精神。

李桦木刻作品《父子游击队》。

李桦木刻作品《父子游击队》。

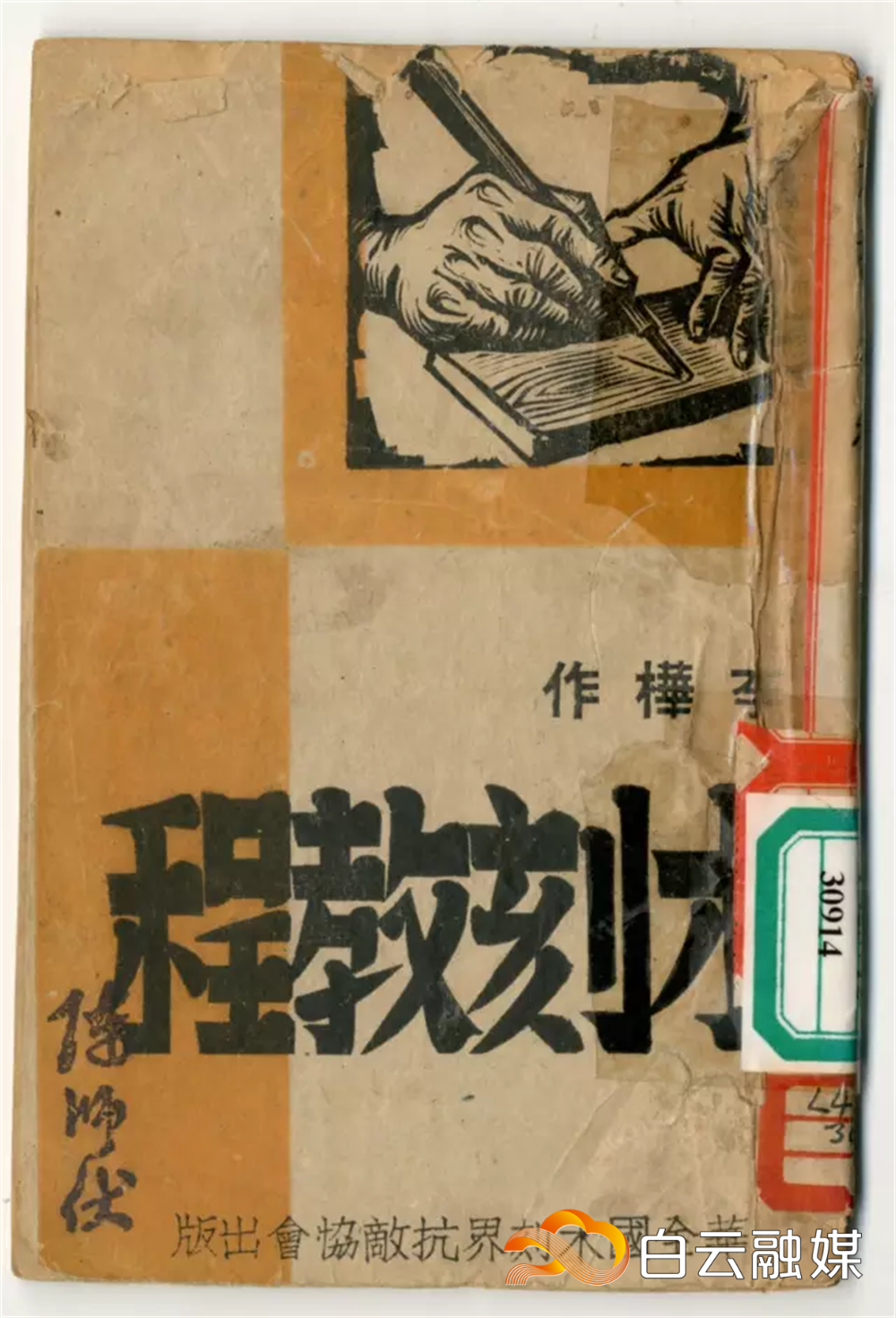

1938年,中华全国木刻界抗敌协会在武汉成立,李桦当选为理事,负责湖南分会工作。在此期间,他创办木刻函授班,主编《木刻导报》,出版《木刻教程》《学员习作初集》,为中共地下党员骆何民主编的《开明日报》编辑《抗战木刻》周刊。

李桦出版的《木刻教程》。

李桦出版的《木刻教程》。

以木刻铭刻历史,黑白之间铸就民族魂

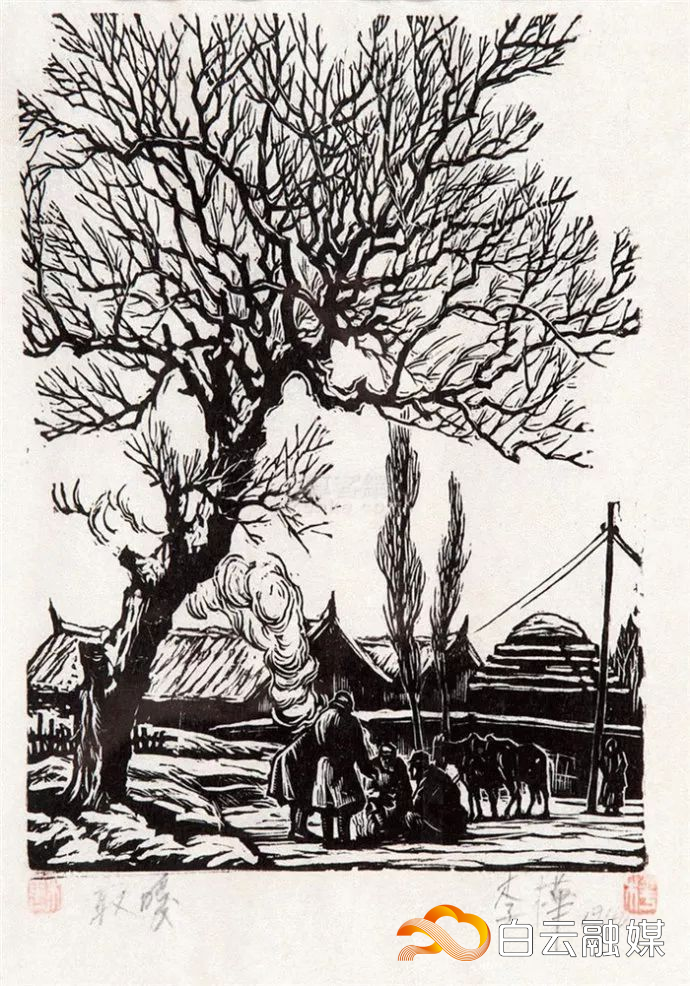

抗战期间,李桦的木刻艺术达到了新高度。他的作品不仅数量丰富,更重要的是深刻表现了中华民族在危难中的坚韧与不屈。其间他于1940年创作的《取暖》,表现了战地生活的艰苦与战友间的温情。

李桦木刻作品《取暖》。

李桦木刻作品《取暖》。

李桦还用刻刀歌颂抗日军民英雄事迹,创作了《雪地行军》《救伤》《等着最后一个机会》等。其中,最引人注目的要数《抗战故事》,表现的都是抗日战争中真实的英雄事迹,有表现由中国共产党领导的八路军在平型关战斗中英勇打击敌寇的画面,有反映中国军队取得台儿庄大捷的场面等。

1941年,李桦参加撰写了《十年来中国木刻运动的总检讨》,并发表论文《试论木刻的民族形式》,从理论上总结抗战木刻创作的经验。1942年,第一届双十全国木刻展览会在重庆举行,徐悲鸿在《新民晚报》上撰文赞扬解放区木刻,同时特别指出“李桦已是老前辈,作风日趋沉练,渐有民族形式”。

李桦在抗战时期的艺术创作,已经超越了单纯的艺术表现,成为历史的见证和民族的记忆。他曾说:“我一开始就为了要把自己投进社会的伟大熔炉中,参加了部队的工作。我要求在激动的战争现实中体念到人生的意义,我要求把一切浮动的情感锻炼成钢铁般的意志,我要求在活生生的史实中表现出个人的生命力,我要求更深刻地了解现实和描写现实。”这段话充分表达了他将艺术与抗战紧密结合的决心。

八十年过去,烽火已熄,但木痕犹在。李桦以刀为笔、以木为盾,在中华民族最黑暗的时刻刻下了光明。他的艺术与人格,如同一把永不锈蚀的刻刀,铭刻在历史的画卷中,也铭刻在一代代中国人的记忆里。

文 | 陈淑娴

图 | 白云湖街 供图

编辑 | 方欢欣 李杏婵

审核 | 罗盛光 戴日模

签发 | 刘海裕

长宏网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。